当螺钿的流光遇上孩童的目光,当漆扇的变幻邂逅稚嫩的指尖,一场关于传统文化的奇妙对话在校园里悄然发生。应城市郎君镇中心小学迎来了华韵心文化志愿服务队精心准备的“扇韵绒光·钿彩染香”非遗艺术集市,孩子们在体验中亲手触摸非遗技艺,在创意碰撞中感受文化魅力,让古老的传统智慧在校园中焕发新的生命力。

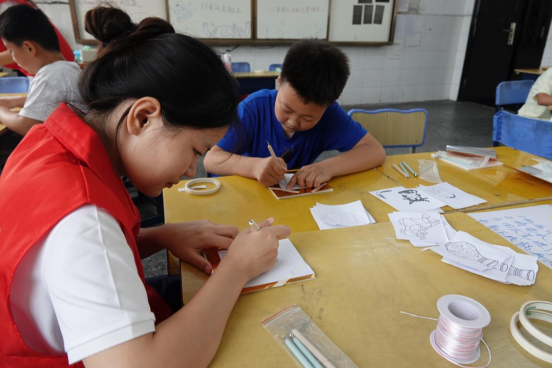

走进一楼文化长廊,四个非遗体验工坊成了最热闹的“文化驿站”。螺钿区,孩子们专注地将贝壳碎片拼贴成画,在镶嵌中体会“螺钿映日,光彩照人”的古法匠心;绒花区,彩色绒条在小手中翻转,转眼间化作一朵朵带着童真的绒花,传统手工艺的温度在指尖传递;扎染区里,白布经捆扎、染色后绽放出惊喜花纹,孩子们在“解开绳子看魔法”的期待中,读懂了自然与工艺的默契;漆扇区更添趣味,漆料在扇面自由流淌,晕染出独一无二的图案,孩子们惊叹于“原来扇子可以这样美”时,已然与传统漆艺撞了个满怀。

志愿者们的讲解让技艺不再遥远:“螺钿是古人用贝壳做的‘宝石画’”“绒花曾是宫廷里的装饰品”,简单的话语揭开非遗背后的历史故事,让孩子们在动手之余,更明白手中作品承载的文化重量,一幅幅美丽的作品通过孩子们的巧手被制作出来。

从一楼的非遗体验到二楼的艺术体验,文化的种子在持续生长。毛笔书法区,孩子们握着毛笔在宣纸上写下歪扭却认真的笔画,感受汉字“横平竖直”里的风骨;黏土工坊中,他们把脑海中见过的形象,加以想象,融入各式造型,制作出许多可爱摆件;锡纸艺术区,普通的锡箔纸在丸棒下刻画出凹凸的图案,金属的光泽映射出孩子们认真的脸庞。

在这里,传统不是刻板的复刻,而是可以自由发挥的灵感。孩子们或许说不出“艺术”是什么,却能用作品表达,这正是文化延续最生动的模样。

活动落幕时,每个孩子都捧着自己的“宝贝”:闪着光的螺钿小牌、毛茸茸的绒花、蓝白相间的扎染方巾、画着笑脸的漆扇……这些作品或许稚嫩,却是孩子们与传统文化对话的见证。这场活动不仅是技艺的学习,更在新种子的萌芽,原来传统文化离自己这么近,原来自己也能成为文化的“小传承人”。

华韵心文化志愿服务队用一场非遗集市表明:传承不必沉重,文化可以很有趣。当孩子们带着作品骄傲地说“这是我做的非遗”时,文化自信的嫩芽已悄然破土。未来,团队将会继续让中华优秀传统文化在孩子们的成长中,开出更绚丽的花。